貴重資料「松井家文書」は、織田信長の時代から江戸時代終末まで細川家を支えた松井家に伝来した3万6千点に及ぶ藩政資料群です。

松井家は、熊本藩の第一家老で八代城主でもある一方、藩から与えられた3万石の知行地のほかに、幕府から山城国(京都府)と和泉国(大阪府)に173石余りの知行地を与えられていました。二つの領地は織田信長と豊臣秀吉から与えられたものでしたが、徳川幕府からも認められていました。このため、直臣として、将軍家と松井家の代替わり(家督相続)には江戸へ参府し、将軍にお目見え(御挨拶)することが許された家柄でした。熊本藩の重臣でありながら、将軍お目見えを許される特別な家格を持っていたことが、松井家の大きな特色です。

このような家に代々伝わった文書群は、明治以降も松井家にて管理されていましたが、時代が移り昭和30年代になると、近世史料群の今後を憂いた松井家13代当主が、熊本大学長と会談を重ねた結果、藩政資料に関する松井家文書が熊本大学へ移されました。

当デジタルアーカイブでは、近世資料群の研究を進める熊本大学永青文庫研究センターと、その研究を支援する附属図書館が連携し、熊本の近世歴史資料群を守り、国内外へ発信するため、今後も公開画像の充実に取り組みます。

海外との交易関係を維持し、後には明治維新の中心勢力となる鹿児島藩だが、じつは、幕末・明治期の戦禍等によって、鹿児島にあった多くの歴史資料が失われている。17世紀中期鹿児島藩の税制、金山開…

画像数:4 点

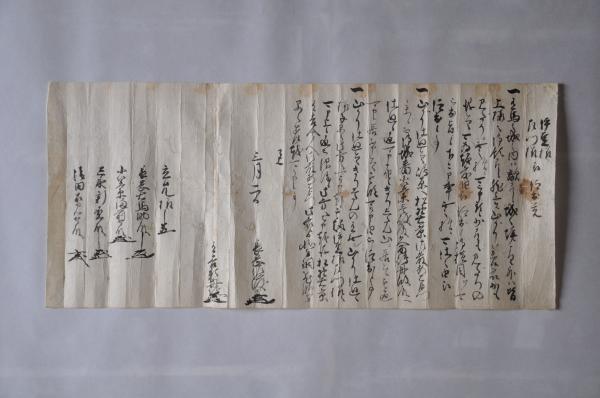

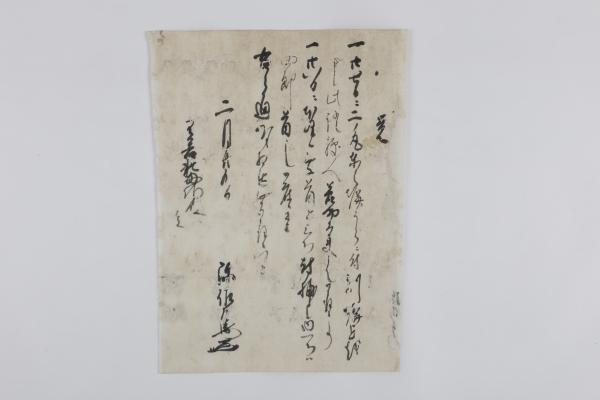

家老中からの諮問にこたえ、荒尾・内田・坂下・大濱の四手永は大損亡、御蔵納年貢は前年比二千石余の減収とはなるが、これは「御内検衆、御免横目衆幷惣庄屋共」が精一杯の行政的努力をした結果だと…

画像数:1 点

本文書および623文書より、家老中が郡内統治の実情を積極的に把握しようとしていることがわかる。また郡奉行による惣庄屋衆の恒常的管理は、惣庄屋跡職の適切な人事判断に役立ったことが知られ、転…

画像数:1 点

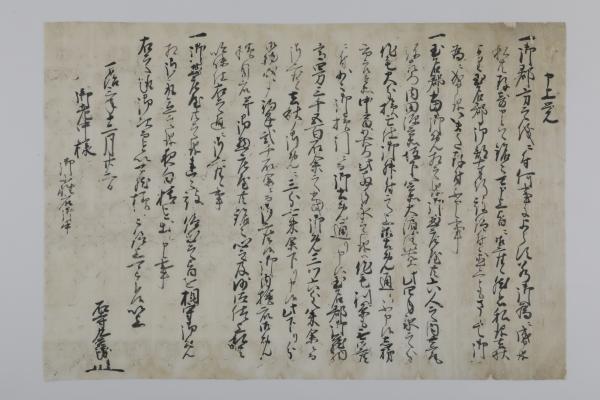

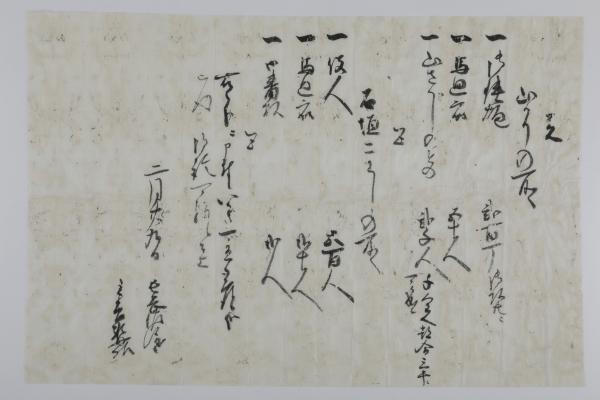

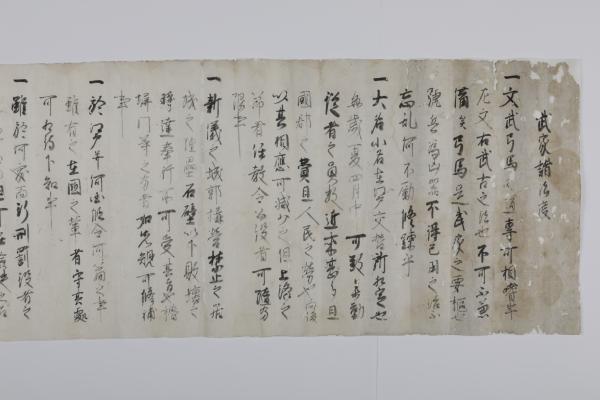

原城(「有馬之城」)内は敵地だが、城の塀から外は「皆上様之御領」であるから、山狩衆は決して濫りな行為がなきよう命じられるべし。上使からも監察官を出す(第一条)。山狩りが済んだら島原城へ…

画像数:1 点

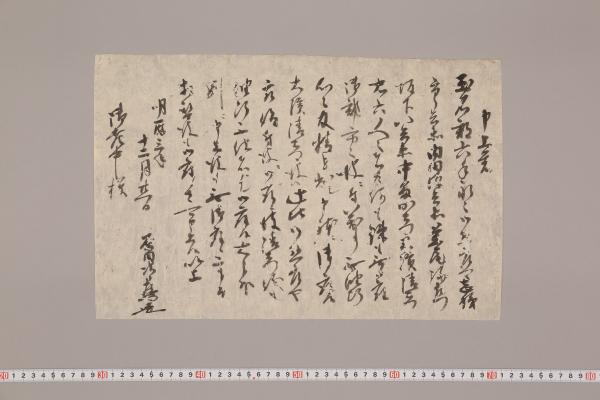

山狩りとともに原城の石垣破却に着手! 山狩り現場へ雑兵2000人を派遣し、鉄炮200丁と馬廻衆(忠利や家老衆の親衛隊)から50人を付ける。石垣壊しの現場には、作業にあたる人員(「役人」)500人と…

画像数:1 点

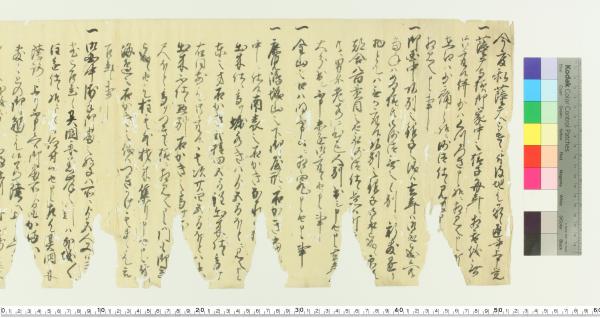

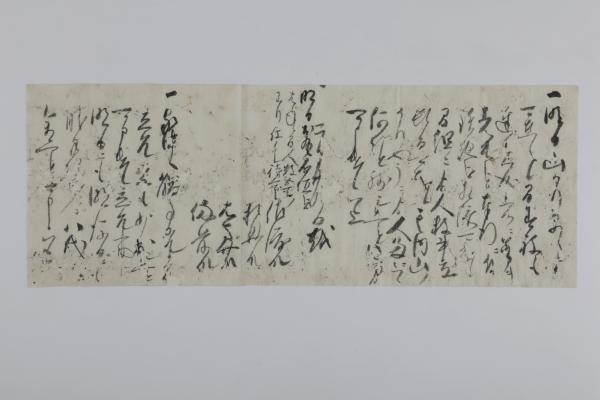

虫損が著しかった文書が、修復によって大半が判読できる状態に甦った。 脱出したキリシタンを対象にした原城周辺の「山かり」が、落城直後から始まっており、細川軍の各組(軍団ユニット)からも人…

画像数:1 点

21世紀の奇跡 天草四郎の最期を伝えるオリジナル文書! 四郎の首は幕府からも認められ、細川家での論功行賞の結果、陳佐左衛門はじつに知行千石を賜った。阿鼻叫喚の原城内で陳本人が書いた指出の…

画像数:1 点

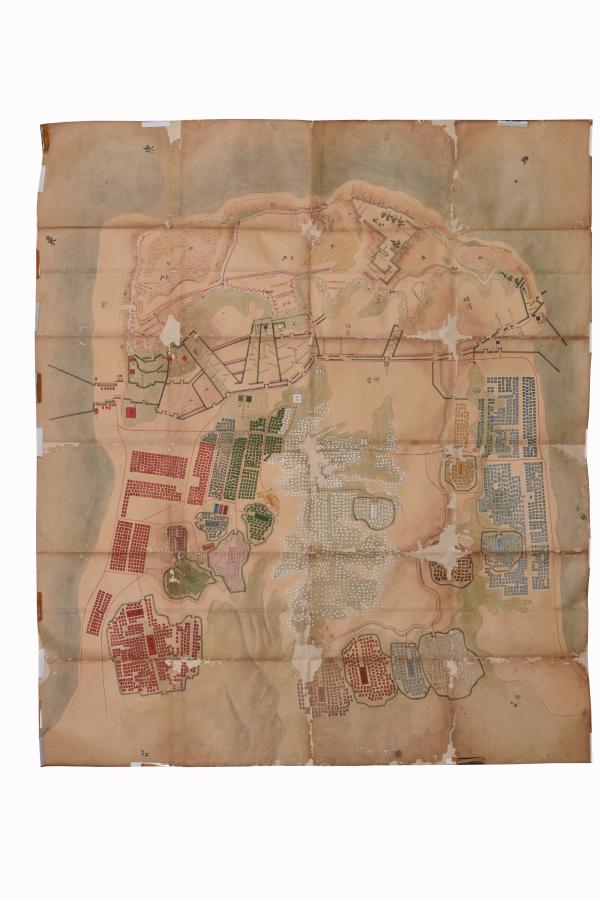

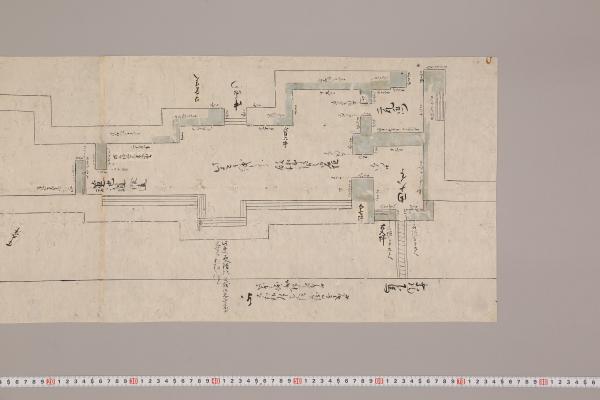

城攻めに加わったすべての大名家及び幕府衆らの陣が色分けされ(細川家は赤)、塀際の堀道など籠城側の防御施設も多く書き込まれている。伝来状況からみて、松井興長らが統括する細川家の論功の場で…

画像数:1 点

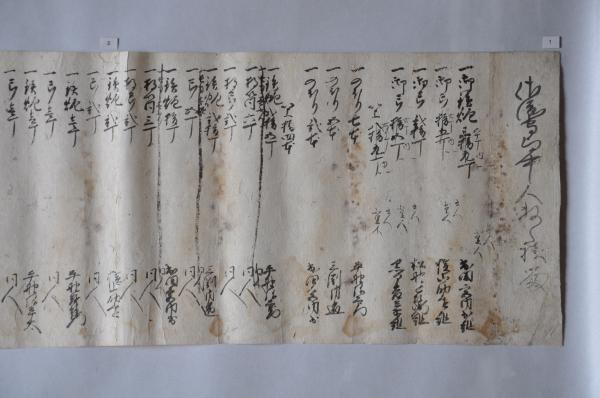

雑兵の軍団、天草・島原へ 900人のうち「馬乗」(知行取)はわずか29人に過ぎず、あとは鉄炮、弓、鑓などを担当する歩兵であった。わけても注目されるのが、歩兵のうち「歩若党」が117人、「雑兵」…

画像数:5 点

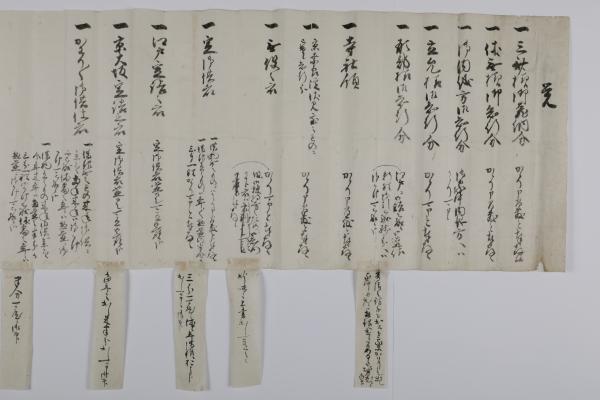

寛永12年(1635)6月21日、諸大名が江戸城御広間に残らず召し出され、起草した儒者林羅山が読み上げた。その後、細川家ではすぐに写して親しい旗本榊原織直、仙石久隆、曽我古祐に廻した。各大名家…

画像数:4 点

『綱利公御家譜』(永青文庫所蔵)によれば、江戸城の公儀普請は細川光尚が在世中から希望していたが叶わず、次の綱利の代になって、後見人の小倉藩主小笠原忠真などの口利きで実現したという。明暦…

画像数:2 点

宛所の坂崎内膳は忠利の側近である。 三斎(忠興)隠居領や出家した三斎長男休無(忠隆)の給地、それに寺社領は免除、忠利御供衆のうちでも借銀の有無等が勘案されて、船頭衆、職人衆、御鷹師衆に…

画像数:3 点